久保田 晃弘(くぼた あきひろ)

1960年生まれ。多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース教授/メディアセンター所長。東京大学大学院工学系研究科船舶工学専攻博士課程修了、工学博士。数値流体力学、人工物工学(設計科学)に関する研究を経て、1998年から現職。世界初の芸術衛星と深宇宙彫刻の打ち上げに成功した衛星芸術プロジェクト(ARTSAT.JP)をはじめ、バイオメディアアート(BIOART.JP)、自然知能と知能の美学、ライブコーディングと自作楽器によるライブ・パフォーマンスなど、さまざまな領域を横断・結合するハイブリッドな創作の世界を開拓中。芸術衛星1号機の「ARTSAT1:INVADER」でARS ELECTRONICA 2015 HYBRID ART部門優秀賞をチーム受賞。「ARTSATプロジェクト」の成果で、第66回芸術選奨文部科学大臣賞(メディア芸術部門)を受賞。

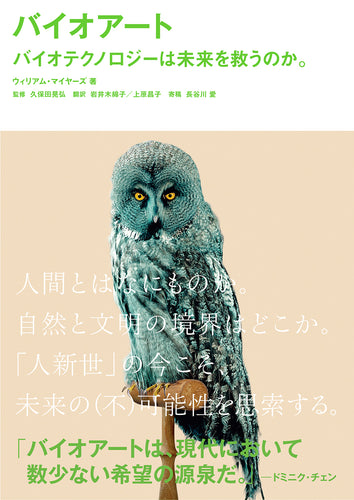

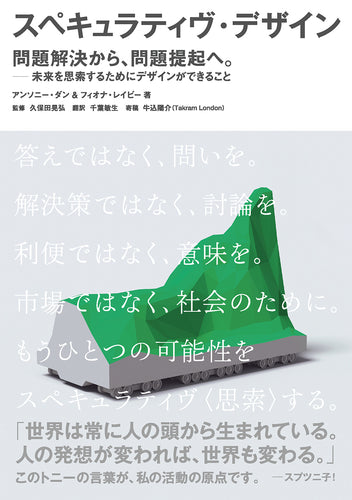

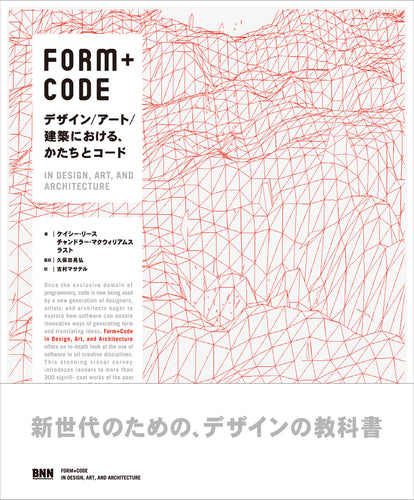

主な著書に『消えゆくコンピュータ』(岩波書店/1999年)、『ポスト・テクノ(ロジー)ミュージック─拡散する「音楽」、解体する「人間」』(大村書店/監修/2001年)、『FORM+CODE―デザイン/アート/建築における、かたちとコード』(小社刊/監訳/2011年)、『ビジュアル・コンプレキシティ―情報パターンのマッピング』(小社刊/監訳/2012年)、『Handmade Electronic Music―手作り電子回路から生まれる音と音楽』(オライリー・ジャパン/監訳/2013年)、『[普及版]ジェネラティブ・アート―Processingによる実践ガイド』(小社刊/監訳/2014年)、『スペキュラティヴ・デザイン―未来を思索するためにデザインができること』(小社刊/監修/2015年)、『バイオアート―バイオテクノロジーは未来を救うのか』(小社刊/監修/2016年)、『未来を築くデザインの思想―ポスト人間中心デザインへ向けて読むべき24のテキスト』(小社刊/監訳/2016年)などがある。